L’élevage français est en pleine mutation, confronté à des défis multiples liés à la consommation, à la production, aux réglementations, à la démographie des éleveurs et à la transition environnementale. L’étude présentée lors du SPACE 2024, réalisée par ABCIS pour le Crédit Agricole (CASA), met en lumière les tendances clés de la production et la consommation et les perspectives à horizon 2033 pour les différentes filières animales.

1. Les productions animales françaises face à la concurrence et …

Une consommation* en évolution contrastée

Les tendances de consommation des produits animaux varient selon les espèces. Si les œufs et la viande de volaille continuent leur progression (+1,4 %), la consommation de produits laitiers stagne (+0,3%) et celle de viande de porc et de bœuf est en recul (-0,8 %). Les circuits de distribution sont également en pleine transformation, avec une hausse de la vente en restauration au détriment du segment à domicile. La vente directe représente une faible part du marché (2 à 4%).

Une production* nationale sous tension

L’évolution de la production diffère selon les filières. La production de volailles et d’œufs reste dynamique (> 1,2 %), tandis que celles des produits laitiers, de la viande bovine et porcine affichent un recul plus marqué (-1,6 % à -0,6% respectivement). La question de la souveraineté se pose sur des produits animaux dont les productions perdent en compétitivité, notamment en viande de volaille et en viande bovine.

*base 100 2023, projection 2033

Des politiques européennes environnementales ambitieuses mais contraignantes pour les productions animales

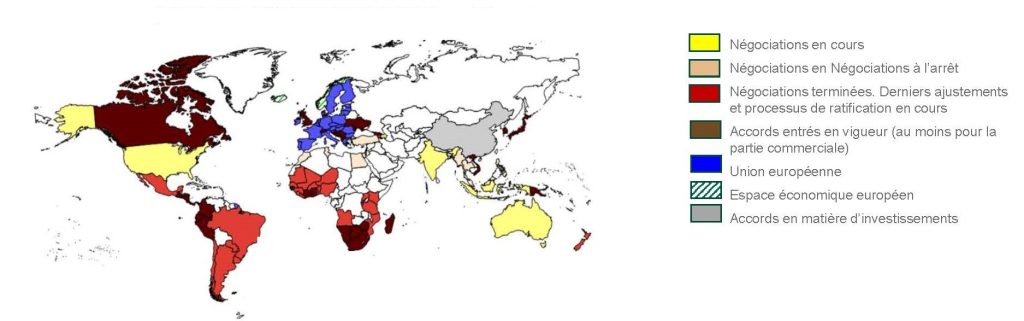

Les réglementations environnementales et climatiques prennent une place centrale dans les stratégies européennes. La PAC 2023-2027 affiche des objectifs environnementaux ambitieux. Les accords de libre-échange se multiplient (Mercosur) et exposent les productions animales nationales à des bassins plus compétitifs, notamment en volaille et en bovins.

Le carbone et l’environnement au cœur des stratégies

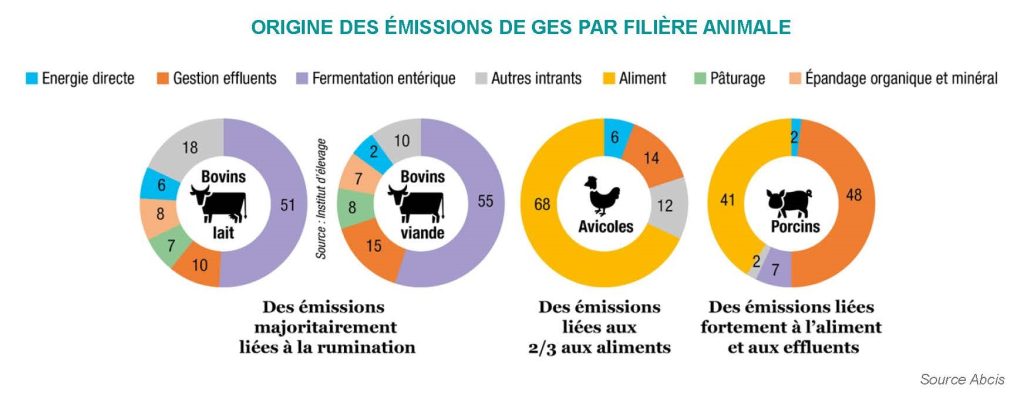

Les émissions de gaz à effet de serre (GES), principalement issues des ruminants, constituent une contrainte majeure. Tous les acteurs de la filière sont engagés dans une réduction de l’empreinte carbone, dans un contexte incertain sur les questions du coût de la décarbonation et les leviers d’incitations pour l’accompagner (futurs crédits carbones ?).

Le bien-être animal, une nouvelle exigence sociétale

Les réformes en matière de bien-être animal semblent impacter surtout les monogastriques (porcs et volailles). La mise en place de normes plus exigeantes, telles que la réduction de la densité et l’interdiction des cages ou les modifications des conditions de transport, entraîne une inflation inédite sur les coûts sur la production. Pour les bovins, les règles sur de l’écornage, le transport et le logement font l’objet de débats à fort enjeu avec les ONG toujours plus exigeantes.

Une verticalisation croissante des filières

Les filières animales connaissent une intégration verticale accrue, notamment en volaille et en porc, avec des contrats d’intégration et des cahiers des charges plus stricts. Le secteur laitier suit la même tendance avec des accords tripartites visant à sécuriser l’approvisionnement des opérateurs et les débouchés pour les producteurs. En viande bovine, à l’exception du veau de boucherie et de quelques catégories spécifiques de gros bovins, la contractualisation est minoritaire et le marché « spot » reste prédominant.

Un choc démographique dans l’élevage

Le renouvellement des actifs est un enjeu crucial : la moitié des éleveurs partiront à la retraite d’ici 2030. Sans remplacement suffisant le nombre d’exploitations diminuera inexorablement, notamment en bovins et en porcs.

Des revenus en dessous des attentes

Les performances économiques varient selon les filières. Les grandes cultures et la viticulture affichent les meilleurs résultats, tandis que le porc fait partie des meilleurs revenus et la volaille est en dessous de la moyenne. On constate que le bovin lait est en dessous de la moyenne mais qu’une amélioration est constatée ces dernières années sous l’effet de la demande mondiale en produits laitiers et l’offre limitée. Les revenus en bovins viande restent structurellement en bas de la hiérarchie des revenus agricoles français.

2. Perspectives par filière

Volaille : La consommation de poulet progresse et pousse vers un nouveau standard de production (standard+ et ECC). Les régions périphériques se développent.

Œufs : La fin de l’élevage en cage nécessite des investissements massifs. La production reste concentrée dans l’Ouest.

Porc : La spécialisation s’accentue avec une concentration des exploitations. La consommation évolue lentement et la production s’adapte.

Produits laitiers : La production recule mais la consommation se stabilise. Les exportations diminuent et le secteur fait face à un choc démographique majeur.

Viande bovine : La consommation de viande bovine s’érode, au profit de la volaille. L’engraissement en France pourrait devenir un levier pour maintenir la production et limiter les importations de viande dans un contexte de baisse du cheptel allaitant.

Conclusion

Face à ces mutations profondes, les filières animales françaises doivent s’adapter rapidement. L’innovation, la structuration des marchés et l’accompagnement des éleveurs à l’installation seront déterminants pour assurer la pérennité du secteur. ABCIS continuera d’analyser ces tendances et d’accompagner les acteurs du marché pour relever ces défis.